Это произведение искусств , выполненное в латенском стиле, свидетельстует не только о высоком техническом уровне умений кельтов, но и о том, что они знали созвездие Тельца, изображение которого представлено в виде одной из апликаций.

nbsp;

nbsp;В Тельце находятся два рассеянных звёздных скопления — Гиады и Плеяды.

Плеяды часто называют «Семь Сестёр» — это рассеянное скопление, одно из ближайших к нам , содержащее ок. 500 звёзд, окутанных еле заметной туманностью. Девять ярчайших звёзд лежат на поле диаметром чуть более 1°. Зоркий глаз различает в Плеядах 6 или даже 7 звёзд. Вместе они выглядят как маленький ковшик.

На восточном краю Гиад расположена не относящаяся к ним яркая оранжевая звезда Альдебаран (α Тельца), что по-арабски (الدبران, al-dabarān) значит «идущая вослед».

Греки приписывали созвездие Тельца Евдоксу, но он, вероятно, только автор первого описания созвездия. Включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

Древнегреческий миф утверждает, что Телец — это Зевс, превратившийся в белого быка, чтобы похитить Европу и перевезти её на остров Крит.

Плеяды названы в честь Плеяд греческого мифа. Это дочери титана Атланта и океаниды Плейоны: Алкиона, Стеропа, Майя, Меропа, Тайгета, Келено и Электра. Вознесены на небо Зевсом, спасавшим их от преследования Ориона. Гиады же — дочери Атланта и Эфры, а значит, они приходятся сводными сёстрами Плеядам. Зевс превратил их в одноимённый астеризм, растрогавшись любовью к брату Гиасу: Гиады умерли, рыдая, от горя после его гибели на охоте. Эта версия - результат народной этимологии: имя «Гиады» означает на древнегреческом «идёт дождь», а Гиады на небе Греции в период дождей стоят низко над горизонтом, предвещая непогоду. В античной астрономии Плеяды и иногда Гиады воспринимались как самостоятельные созвездия.

Для каких целей использовался кувшин с созвездием Тельца у кельтов, науке не известно, а вот евреев из земли Египетской вывел тоже отлитый из золотых украшений Телец, который вполне может свидетельствовать об ориентации по звездам язычника-жреца Аарона, когда с Моисеем что-то случилось или он был на горе Синай, и народ стал роптать, Аарон для успокоения людей сделал из золотых украшений, собранных у евреев, золотого тельца: "Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!"

(Исх.32:1-4)

Грех (на ивр. – хет) золотого тельца символизирует такое состояние, когда человек отклоняется (на ивр. – махти) от цели творения, представляя себе духовный мир в материальном виде. Вполне так вписывается этот грех в астрологическую концепцию, по которой небесные тела влияют на все живое на Земле, и расположение звезд в момент рождения являются своего рода картой судьбы.

Грех же золотого тельца, с точки зрения возвратившегося с горы моше состоял в том, что евреи уподобились язычникам (акумам), в то время как должны были поклоняться только яхве, который сказал "я твой бог и да не будет у тебя других богов" и "не сотвори себе кумира".

Золотые тельцы Аарона и Иоров‘ама представляют собой одну из сложных проблем в изучении древней религии Израиля. В свое время исследователи трактовали золотого тельца как подражание египетскому культу Аписа — быка, в котором видели воплощение бога Гора; в поклонении золотому тельцу усматривали проявление синкретизма и попытку изображения Бога Израиля по египетскому образцу. В настоящее время сравнительное изучение многообразного материала привело исследователей к заключению, что «золотой телец» — принятое в Библии уничижительное название пьедестала, на котором стоит или восседает Бог в храмах Израильского царства. (Так, главные божества вавилонских и ханаанских пантеонов изображались покоящимися на священных животных: быке, драконе, крылатом льве и т. п.) Золотой телец, следовательно, аналогичен по функции херувимам Иерусалимского храма, служившим пьедесталом незримого Бога. Ученые пришли к выводу, что золотые тельцы Аарона и Иоров‘ама представляют собой отголоски древней традиции, распространенной главным образом среди северных колен Израилевых и конкурировавшей с традицией херувимов. Золотые тельцы находились в центральных храмах Израильского царства на протяжении всего периода его существования; пророк Амос, проповедовавший в Израильском царстве, строго укоряя народ за грехи, не включает в их число золотых тельцов. В Иудее к символике золотого тельца сложилось резко отрицательное отношение; библейская историография (см. Царей книга) вменяет в тяжкий грех всем царям Израильского царства то, что они не уничтожили воздвигнутых Иоров‘амом золотых тельцов и продолжали богослужение в храмах, где они находились. В борьбе двух символик сторонникам символики золотого тельца приписывалось поклонение золотому тельцу как таковому, а позднейшая традиция безоговорочно трактует культ золотого тельца как форму идолопоклонства.

Но при этом наука не в состоянии объянить наличие в синагогах например астрологических знаков...

MΣPΣ-NOM [Sirinos. Retrograd]. Ein Stier läuft nach l. und wendet den Kopf nach hinten. Der erhabene Rand ist als sogenannter laufender Hund gestaltet.450-510 BC

Истоки античных языческих религий уходят в глубокую древность. В пору возникновения на Крите и Балканском полуострове первых государственных образований (так называемая крито-микенская эпоха, III— II тысячелетия до н. э.) происходило первичное формирование тех культов, которые позднее легли в основу религии классической Греции. В частности, на Крите, где цивилизация возникает еще до появления греков, на рубеже III—II тысячелетий до н. э., были сделаны первые шаги в превращении естественно сложившихся примитивных культов, связанных с почитанием сил природы, в социально и политически организованную религиозную систему. Насколько мы можем судить по данным античной литературной и мифологической традиции, а также по тем материалам, которые предоставила археология, особой популярностью у исконного населения Крита, так называемых этеокритян, пользовались два культа, связанные с почитанием плодоносящих сил природы: культ Великой богини матери-земли, тотемным животным которой была змея, и культ бога производящей силы, тотемом которого был бык.

Чаатал-Гуюк, Турция,где кстати говоря, обнаружено очень много деревянной посуды))

Расположен в 11 км к северу от г. Гумры, в долине р. Коньи. Площадь его в 3 раза больше Иерихона. Пока раскопана только 30-я часть всего Чатал-Гуюка. Обнаружено 14 строительных горизонтов. Та часть, которая раскопана, существовала как городок примерно с середины VII тыс. до н. э. до середины VI тыс. до н.э. Большинство ученых полагают, что Чатал-Хююк существовал в 6500-5400 г. до н.э.

Еще в 1960-х годах было раскопано 40 таких «святилищ». Богиня изображалась в трёх ипостасях — молодой женщины, матери, рожающей ребёнка (или быка), и старухи, иногда в сопровождении хищной птицы. Мужское божество изображалось в виде мальчика или юноши (ребёнка или любовника богини) или бородатого мужчины, иногда верхом на священном животном или быке. Рельефные изображения богини, иногда до двух метров в высоту, леопардов и бычьих голов выполнены из алебастра, дерева или глины. Иногда символы жизни — женская грудь и бычий рог — объединены.

По всему Криту открыты каменные жертвенники в форме рогов (так называемые рога посвящения), где, очевидно, и совершалось ритуальное жертвоприношение быка. По мере развития критского общества и формирования государства культ териоморфного, то есть воплощенного в облике зверя, мужского божества смыкается с почитанием царской власти, а сами критские цари начинают возводить свою генеалогию к этому божеству, претендуют на исключительное руководство культом, стараются придать своей власти теократический характер. Резиденция царя — дворец — является одновременно и местом отправления культа. Фрески Кносского дворца, открытого английским археологом А. Эвансом, дают нам представление о священном ритуале, элементами которого были торжественная процессия, игры с быком и, наконец, жертвоприношение. Позднейшая греческая традиция донесла до нас обрывки мифологических представлений критян — о божественном происхождении царя Миноса, рожденного Зевсом и Европою, о брачном союзе Пасифаи, супруги Миноса, с морским быком, посланным Посейдоном, о Минотавре — чудовище, рожденном от этого союза, и Лабиринте — дворце, построенном для этого чудовища искусным мастером Дедалом.

Бог-бык был изображен во входном вестибюле кносского Коридора Процессий мчащимся, в типично критской позе "летучего галопа".

Критского бога в отличие от богини представляло зооморфное существо, воплощенное в образе быка. Его знаками и символами буквально наполнен Кносский дворец. По представлениям позднейших греков, он был связан с дворцом - Лабиринтом - и живущим в нем чудовищным человеко-быком Минотавром. Легенда гласила, что Пасифая, супруга царя Миноса, воспылала страстью к быку, от которого родила необычное дитя - Минотавра. В этой легенде сохранились глухие отзвуки сказаний о древнем "священном браке" критских богов в образах быка и коровы. Еще задолго до эпохи расцвета критской культуры богиня уже приобрела человеческий (антропоморфный) облик. Ее супруг оставался в образе животного, вероятно воплощавшего бога, который периодически рождался, достигал зрелости и погибал. Критского бога-быка ежегодно приносили в жертву на торжественном празднике.

Смысл таврокатапсии - ритуального боя с быком - можно понять благодаря сохранившимся фрагментам росписи, изображавшим эту сцену. Любопытно, что с быком борются не только мужчины, как на корриде в современной Испании, но и женщины. Более того, богиня-женщина и была главным противником бога-быка, своего сына-супруга.

В культе Богини бык символизировал собой слепую, неразумную мужскую мощь, подчиненную Женской мудрости.

Возвращаясь к символике Древней Религии, особенно отметим древний ритуал, название которого не сохранилось до наших дней, но который представляет собой священный танец с быком (У белорусов и у южных славян известен старинный обряд «турицы». С этим обрядом, очевидно, связан и тот танец, который упомянул в одном из своих стихотворений Г. Р. Державин: Танцуем... танцуем и бычка). Первоначально в нем принимали участие только Девушки, но впоследствии, например, на Крите, где и в патриархальные времена еще сохранялось в секрете от преследований новых властей почитание Великой Богини, к этой церемонии допускались и юноши. Описание этого ритуала, тайно совершавшегося критянами уже во времена патриархата, содержится в книге замечательного писателя И. Ефремова "На краю Ойкумены" (кстати, именно на краю Ойкумены, - населенной земли, - по верованиям древних греков, располагалось царство Амазонок). Участницы священного танца дразнили белого быка, доводя его до бешенства, в то же время уворачиваясь от его смертоносных рогов и совершая немыслимые по ловкости телодвижения. Они прижимались к боку быка, вспрыгивали на него верхом. В этой бескровной борьбе они побеждали мощное животное, пышущее слепой яростью: постепенно бык уставал настолько, что не в силах был двигаться, и в изнеможении падал на землю. Так Женская ловкость, мудрость и изобретательность одерживала верх над бездумной силой, символизировавшей мужскую природу.

Критский обычай этого танца имел и свое историческое обоснование: в соответствии с мифологией критян, первым человеком, ступившим на остров, была девушка по имени Европа, приплывшая сюда верхом на белом быке. Позднейшие греческие мифы утверждают, что этим быком был бог Зевс.

богиня Танит верхом на быке едет влево (негатив) Карфаген 3 век до н.э.

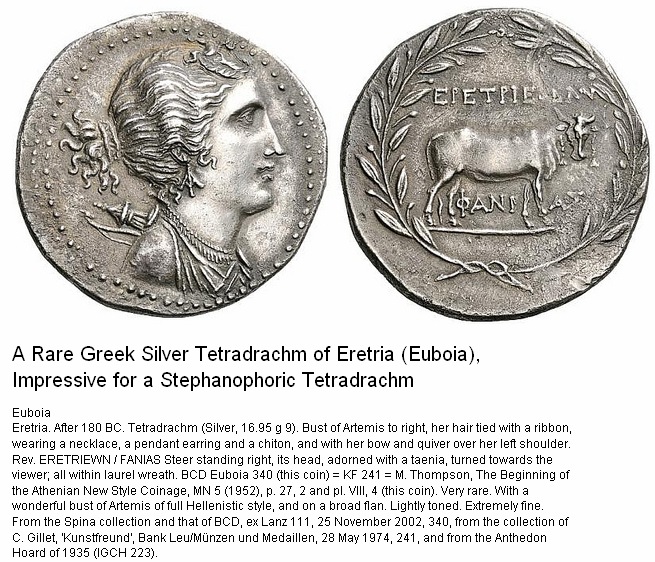

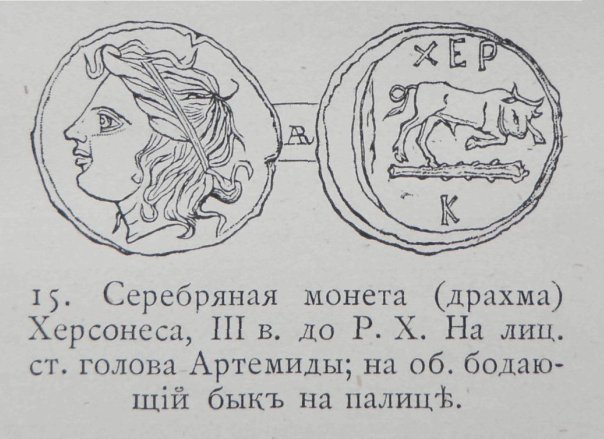

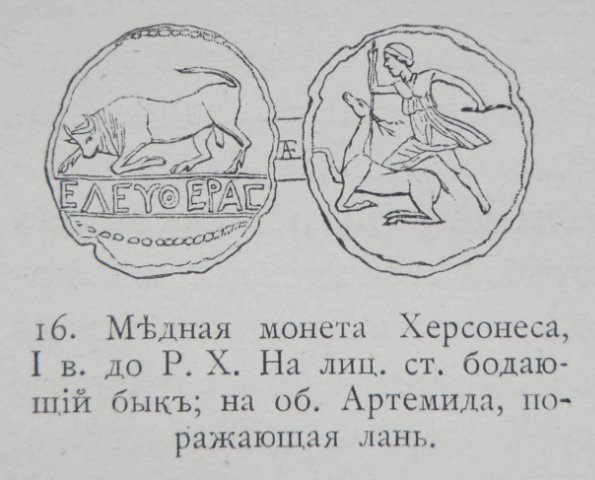

Толстой И., Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства. Выпуск первый. Классические древности Южной России. 1889.

Makedonien: 1. Meris

158-150 v. Chr.

Ausstellung im Bode-Museum, Raum 242

BM-032/018 Die antike Welt bis zum 3. Jh. n. Chr.

Obverse

Kopf des Zeus mit Eichenkranz nach r.

Reverse

ΜΑΚΕ-ΔΟΝΩΝ / ΠΡΩΤΗΣ. Artemis Tauropolos mit zwei Fackeln auf Stier nach l. reitend, darunter zwei Monogramme.

Reference

J. Friedländer, ZfN 4, 1877, 16 mit Zeichnung (dieses Stück); Friedländer - von Sallet Nr. 393 mit Zeichnung (dieses Stück); AMNG III-1 53 Nr. 154, 1 (dieses Stück).